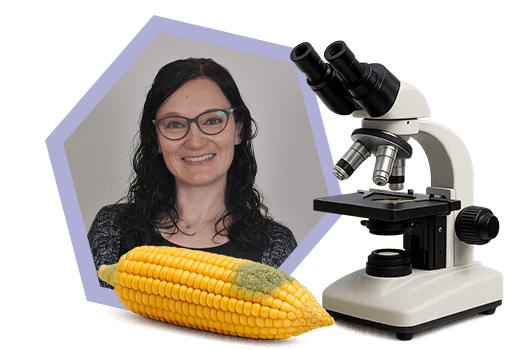

Con una sólida trayectoria investigadora en la Universidad Complutense de Madrid, Jéssica Gil Serna se ha consolidado como una de las voces de referencia en el estudio de hongos micotoxigénicos y su impacto en la seguridad alimentaria.

Profesora e investigadora del Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología, forma parte del grupo Hongos y Levaduras de Interés en Agroalimentación, donde lidera estudios centrados en especies del género Aspergillus y Fusarium. Su trabajo va más allá de los laboratorios, combinando investigación básica con aplicaciones prácticas para mitigar la presencia de micotoxinas en alimentos y piensos.

Con una clara vocación divulgadora y una mirada crítica al impacto del cambio climático sobre los ecosistemas fúngicos, Jéssica representa una generación de científicas comprometidas con la sostenibilidad, la salud pública y la transferencia del conocimiento.

En esta entrevista, exploramos los desafíos, hallazgos y perspectivas de su trabajo en torno a uno de los contaminantes más persistentes y complejos de la cadena agroalimentaria.

Jéssica, empezaste tu carrera investigadora en el campo de la micología. ¿Qué te atrajo específicamente del estudio de hongos productores de micotoxinas?

Podríamos decir que llegué a este mundo casi por casualidad.

Cuando estaba terminando mi licenciatura en Biología, tenía claro que me encantaba la microbiología y que ese era el área en el que quería investigar.

En ese momento, conocí a las que fueron mis dos directoras de tesis que me enseñaron lo increíbles que son los hongos y ya no he podido abandonar este mundo.

En varias de tus publicaciones señalas que no todos los Aspergillus flavus producen aflatoxinas. ¿Hasta qué punto seguimos sobreestimando o subestimando ciertos géneros o especies en términos de riesgo toxicológico?

Es cierto que muchas cepas de Aspergillus flavus no son capaces de producir aflatoxinas.

Incluso el uso de algunas de ellas está aprobado en determinados países para controlar la presencia de cepas toxígenas.

Si solo mencionamos el nombre de la especie podríamos estar sobreestimando el riesgo.

En muchos casos, las cepas no son capaces de producir aflatoxinas debido a que han perdido la totalidad o gran parte de los genes implicados en su síntesis.

Por tanto, podrían aplicarse técnicas moleculares para comprobar la presencia de estos genes y así tener una idea más clara de su potencial toxígeno.

Por tanto, podrían aplicarse técnicas moleculares para comprobar la presencia de estos genes y así tener una idea más clara de su potencial toxígeno.

¿Qué zonas geográficas de España consideras actualmente más vulnerables a la presencia de micotoxinas y cómo ha evolucionado ese mapa con el cambio climático?

No tengo claro que haya zonas de España más o menos vulnerables a la contaminación por micotoxinas en general.

![]() Lo que sí está claro es que están apareciendo micotoxinas en lugares y cultivos donde nunca antes se habían detectado.

Lo que sí está claro es que están apareciendo micotoxinas en lugares y cultivos donde nunca antes se habían detectado.

Los datos de los que disponemos actualmente indican que los hongos se están moviendo hacia zonas más favorables en el marco del cambio climático.

Hace 10 años, las predicciones indicaban que Aspergillus flavus se iba a convertir en un grave problema en el sur de Europa y, sin duda, así lo está siendo.

Cada vez encontramos este hongo en más zonas de España y además contamina una mayor variedad de cultivos.

Lo que necesitamos son estudios de incidencia de hongos toxígenos en nuestro país para poder hacernos una idea más clara de los riesgos a los que nos enfrentamos.

En productos como el vino o el queso, la presencia de hongos forma parte del proceso. ¿Hasta qué punto la línea entre “fungi-amigos” y “fungienemigos” es tan delgada como parece?

Está claro que los hongos son imprescindibles para la industria y hay que tranquilizar al consumidor, ya que la seguridad alimentaria está garantizada.

Si se utilizan para la producción de alimentos es porque son totalmente seguros.

Si se utilizan para la producción de alimentos es porque son totalmente seguros.

Sin embargo, a veces en nuestras casas aparecen otros mohos indeseables que pueden producir micotoxinas y que ponen en riesgo nuestra salud.

Podemos poner de ejemplo un queso Brie o Cammembert que se producen gracias a hongos del género Penicillium que forman la costra blanca que los rodea.

Esos hongos son “amigos” y tienen que estar ahí. Sin embargo, nuestros “enemigos” también pueden aparecer creciendo en la pasta del queso.

Ahí sí que habría que tener cuidado y si vemos moho en el interior descartar el producto. Esto mismo aplicaría, por ejemplo, a los embutidos. Los hongos de la corteza ayudan al curado, pero si aparecen en la zona del corte mejor descartar.

Algunas micotoxinas tienen estructuras químicas complejas y efectos bioactivos. ¿Existe un potencial de reaprovechamiento positivo, por ejemplo, en farmacología?

Hasta el momento, la comunidad científica está demasiado preocupada por deshacerse de las micotoxinas y no hay muchos estudios que hayan visto su potencial desde un punto de vista más positivo.

Es verdad que existen compuestos tóxicos que usados en dosis controladas pueden ser beneficiosos para tratar enfermedades.

⇒ Por ejemplo, algunas micotoxinas han demostrado propiedades antitumorales o inmunosupresoras pero su potencial aplicación en clínica aún está muy lejos.

Desde tu experiencia docente, ¿crees que los futuros profesionales del sector agroalimentario reciben suficiente formación sobre micotoxinas?

Yo creo que, en general, no hay suficiente formación sobre micotoxinas en ninguna etapa de la formación reglada.

En muchos casos, se dedican unas pocas horas (incluso minutos) a mencionar qué son o qué hongos las producen, aunque no se llega a explicar en profundidad su importancia o qué tipo de estrategias hay disponibles para poder controlar su presencia en alimentos.

![]() Para poder formarse en estos temas, algunos profesionales recurren a cursos complementarios y así adquieren conocimientos sobre como mitigar los efectos de las micotoxinas en la cadena alimentaria.

Para poder formarse en estos temas, algunos profesionales recurren a cursos complementarios y así adquieren conocimientos sobre como mitigar los efectos de las micotoxinas en la cadena alimentaria.

En tus trabajos se menciona el uso de cepas no toxigénicas como estrategia de biocontrol. ¿Cuáles son los principales retos para que estas soluciones se implementen a escala industrial?

El uso de cepas no toxígenas de Aspergillus flavus para el control de cepas toxígenas ya es una realidad.

Este tipo de productos se está aplicando en distintos países de África y en Estados Unidos en cultivos de maíz, algodón y frutos secos.

![]() Se ha demostrado que aportan grandes ventajas, ya que reducen la concentración de aflatoxinas en el producto final.

Se ha demostrado que aportan grandes ventajas, ya que reducen la concentración de aflatoxinas en el producto final.

![]() Sin embargo, en Europa somos muy cautelosos y el uso de estos organismos está prohibido y no se espera que se aprueben en un futuro cercano.

Sin embargo, en Europa somos muy cautelosos y el uso de estos organismos está prohibido y no se espera que se aprueben en un futuro cercano.

A pesar de que se han realizado muchos estudios sobre su seguridad, aún existen ciertos sectores de la comunidad científica que tienen dudas sobre si esas cepas podrían recuperar la capacidad de producir aflatoxinas.

Si esto fuera posible, nos encontraríamos ante un problema mayúsculo, ya que tendríamos cepas altamente competitivas que, además, pueden producir aflatoxinas.

Si esto fuera posible, nos encontraríamos ante un problema mayúsculo, ya que tendríamos cepas altamente competitivas que, además, pueden producir aflatoxinas.

A día de hoy parece ciencia ficción, pero los hongos nunca dejan de sorprendernos así que hay que ir con cuidado.

¿Qué papel juegan las interacciones entre especies de hongos en la producción de micotoxinas en campo o en almacenamiento?

Esa es una de las preguntas del millón en nuestro campo.

Los hongos no viven solos en el medio ambiente y está claro que cualquier microorganismo del entorno podría estar afectando a la producción de micotoxinas.

Sin embargo, a día de hoy seguimos teniendo una duda que tenemos que resolver antes de poder responder a esta pregunta…

![]() ¿Por qué los hongos producen micotoxinas?

¿Por qué los hongos producen micotoxinas?

Algunos autores consideran que las micotoxinas tienen un papel ecológico fundamental, ya que podrían ser antimicrobianos que ayuden a las especies productoras a librarse de sus competidores y poder colonizar el nicho.

Aún queda mucho por estudiar en este campo…

Lo que sí sabemos es que algunos microorganismos pueden reducir el crecimiento fúngico y la producción de micotoxinas cuando son aplicados directamente en los cultivos o durante el almacenamiento.

⇒ Es lo que conocemos con agentes de control biológico y pueden ser una alternativa estupenda al uso de fungicidas para controlar hongos toxígenos.

¿Hay alguna micotoxina “menor” o poco estudiada que te preocupe especialmente por su potencial impacto?

Sin duda las toxinas producidas por especies del género Alternaria.

Hasta hace poco eran unas grandes desconocidas, pero trabajos recientes han visto que están muy presentes en los alimentos y que sus efectos tóxicos pueden ser mucho más graves de lo que se pensaba.

Hace unos años, la Unión Europea hizo un llamamiento a la comunidad científica para que se aumentara el número de estudios relacionados con ellas y se espera que en poco tiempo haya una normativa que regule sus niveles máximos en gran variedad de alimentos.

¿Crees que la sociedad general es consciente del riesgo real que suponen las micotoxinas en su dieta cotidiana?

En absoluto. Yo siempre digo que las micotoxinas son las grandes desconocidas en seguridad alimentaria.

Principalmente, porque tenemos la suerte de vivir donde vivimos, donde la normativa europea garantiza que los alimentos que llegan al mercado sean seguros.

Eso sí, una vez que el producto llega a nuestras casas, si nos ponemos en riesgo en cosa nuestra.

Yo me siento un disco rayado siempre repitiendo que no podemos quitar la parte mohosa de un producto y comer el resto porque podemos estar exponiéndonos a grandes cantidades de micotoxinas.

![]() Sin embargo, creo que aún tengo que hacerlo porque la gente se sigue sorprendiendo, ya que según dicen es algo “que se ha hecho toda la vida y nunca ha pasado nada”.

Sin embargo, creo que aún tengo que hacerlo porque la gente se sigue sorprendiendo, ya que según dicen es algo “que se ha hecho toda la vida y nunca ha pasado nada”.

Yo creo que este desconocimiento se debe al modo de acción de las micotoxinas.

Consumir alimentos contaminados generalmente no produce síntomas inmediatos como hacen otros peligros biológicos que producen vómitos, diarreas, malestar, etc.

⇒ Las micotoxinas se van acumulando en el organismo, produciendo una intoxicación crónica que puede suponer efectos a largo plazo, incluyendo el desarrollo de tumores.

Tenemos que lograr transmitir a la sociedad que este tema no es algo de risa.

¿Estamos preparados para anticipar cómo las prácticas agrícolas del futuro (como la agroecología o los cultivos verticales) pueden modificar el panorama micotoxicológico?

Está claro que la agricultura moderna tiende a prácticas más sostenibles así que, queramos o no, tenemos que estar preparados para poder adelantarnos a posibles nuevos riesgos.

Distintos estudios indican que algunas prácticas agroecológicas como la rotación de cultivos o el control biológico de enfermedades y plagas, pueden ser muy adecuadas para evitar la contaminación por micotoxinas.

Distintos estudios indican que algunas prácticas agroecológicas como la rotación de cultivos o el control biológico de enfermedades y plagas, pueden ser muy adecuadas para evitar la contaminación por micotoxinas.

En otros casos se han observado resultados contradictorios como, por ejemplo, en el mantenimiento de una cubierta vegetal.

Si está bien gestionada, mejora la microbiota del suelo, haciendo que pueda competir efectivamente con los hongos productores de micotoxinas, desplazándolos del ecosistema.

Si está bien gestionada, mejora la microbiota del suelo, haciendo que pueda competir efectivamente con los hongos productores de micotoxinas, desplazándolos del ecosistema.

Sin embargo, una cubierta mal gestionada hace aumentar considerablemente la humedad del suelo dando unas condiciones idóneas para el desarrollo de los hongos.

Sin embargo, una cubierta mal gestionada hace aumentar considerablemente la humedad del suelo dando unas condiciones idóneas para el desarrollo de los hongos.

En cuanto a los cultivos verticales, hasta lo que sé, no hay trabajos que indiquen si pueden ser beneficiosos o no para controlar la presencia de micotoxinas.

Al ser un ambiente interior, permite controlar las condiciones ambientales, lo que llevaría a pensar que se podría evitar mejor el desarrollo de hongos toxígenos. Sin embargo, hasta que no haya estudios exhaustivos es difícil afirmar nada.

Eres una activa divulgadora científica. ¿Cómo percibes el interés de los medios generalistas y del público por los temas relacionados con micotoxinas?

Ya hemos comentado que el tema de las micotoxinas es muy desconocido por los consumidores y pasa algo similar en el caso de los medios de comunicación.

Siempre vemos en la tele cuando hay brotes de salmonelosis o listeriosis porque afectan a muchas personas. Sin embargo, es raro ver que se hable de micotoxinas en las noticias, tanto en prensa escrita como en televisión.

Siempre vemos en la tele cuando hay brotes de salmonelosis o listeriosis porque afectan a muchas personas. Sin embargo, es raro ver que se hable de micotoxinas en las noticias, tanto en prensa escrita como en televisión.

Digamos que a día de hoy las micotoxinas no son mediáticas.

Y no será porque no hay cada día informes del RASFF que indican que se han detenido en frontera o retirado del mercado lotes de frutos secos, cereales o especias porque superan ampliamente los límites establecidos por la Unión Europea.

¿Cómo están afectando los periodos de sequía prolongada y olas de calor a la dinámica de las especies productoras de toxinas?

En general, los hongos productores de micotoxinas se ven favorecidos por las temperaturas más cálidas y la sequía.

⇒ Estas condiciones no solo son buenas para el desarrollo de los hongos, sino que también debilitan a las plantas, haciéndolas más susceptibles a la colonización por las especies fúngicas.

Esto se ve agravado cuando a los periodos de temperaturas elevadas vienen acompañados de episodios de lluvias intensas que aumentan la humedad ambiental.

¿Qué estrategias consideras clave para que la investigación universitaria en micotoxinas tenga un impacto real en la industria agroalimentaria?

Ese es el gran talón de Aquiles que tenemos en la Universidad.

Somos capaces de descubrir muchas cosas y proponer métodos efectivos para el control de micotoxinas, pero no de transferir nuestro conocimiento a las empresas.

Somos capaces de descubrir muchas cosas y proponer métodos efectivos para el control de micotoxinas, pero no de transferir nuestro conocimiento a las empresas.

En mi opinión, es un problema de ambas partes:

- ⇒ En la Universidad nos gusta mucho la investigación y se lo contamos a nuestros colegas científicos en artículos o en congresos. Sin embargo, nos es muy complicado llegar a la industria, parece que hablamos idiomas diferentes.

- ⇒ Muchas empresas tampoco dan el paso para buscar a grupos de investigación que les ayuden con los problemas que necesitan solucionar.

Esta falta de comunicación bidireccional hace que gran parte del desarrollo que se consigue en la Universidad nunca sea transferido al sector agroalimentario y, por supuesto, eso es algo que tiene que cambiar.

Esta falta de comunicación bidireccional hace que gran parte del desarrollo que se consigue en la Universidad nunca sea transferido al sector agroalimentario y, por supuesto, eso es algo que tiene que cambiar.

Si tuvieras que priorizar una línea de investigación para los próximos 10 años en este campo, ¿cuál sería y por qué?

Gran parte de mi investigación está centrada en el desarrollo de métodos para controlar la presencia de micotoxinas en los alimentos y, por tanto, tiene un claro enfoque práctico.

Sin embargo, soy una gran defensora de lo que llamamos ciencia básica:

Tenemos que entender cómo los hongos son capaces de producir las toxinas y qué factores influyen en este proceso.

Tenemos que entender cómo los hongos son capaces de producir las toxinas y qué factores influyen en este proceso.

- ⇒ De esta manera, podremos ser más efectivos a la hora de optimizar nuevos métodos de control.

Tenemos que estudiar la distribución actual de las especies de hongos en el marco del cambio climático para poder conocer los nuevos riesgos asociados a las micotoxinas.

Tenemos que estudiar la distribución actual de las especies de hongos en el marco del cambio climático para poder conocer los nuevos riesgos asociados a las micotoxinas.

Prevención de micotoxicosis

Prevención de micotoxicosis